- [取得資格・免許状]

-

- ●保育士

- ●幼稚園教諭一種

- ●小学校教諭一種

充実した毎日を送りたい。

保育の仕事を知ったのは、中学校の職場体験で幼稚園を訪れたことがきっかけ。子どもと遊んだり話したりするのが楽しくて、保育士になれば充実した毎日を送ることができると感じました。子どもについて専門的に勉強したいと思い、カリキュラムや「子どもケアセンター」をはじめとした施設が充実している名古屋学芸大学への入学を決めました。

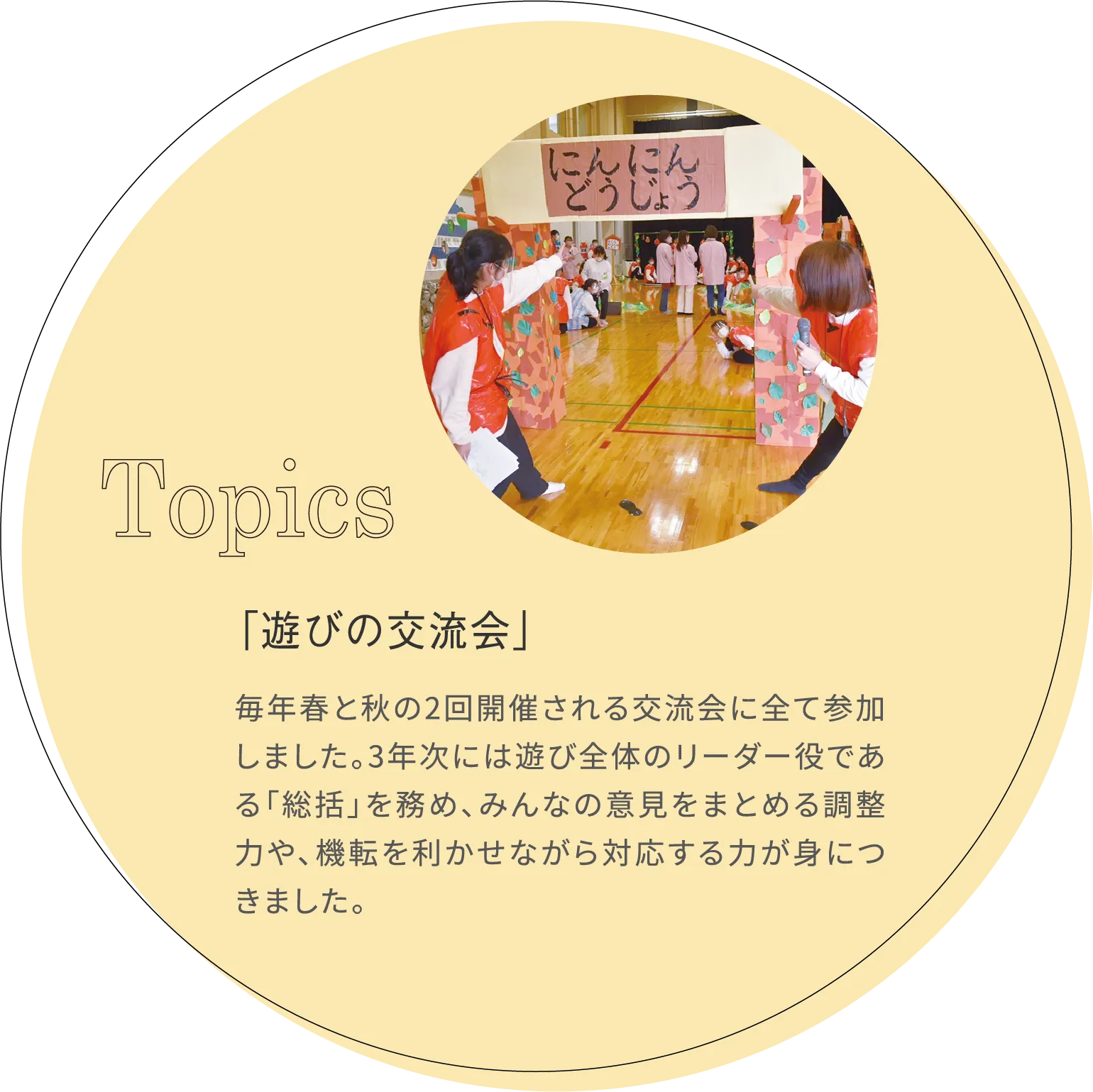

まずは座学を中心に保育の基礎を学びました。子どもの成長や健康はもちろん、福祉や保健、心理など子どもに関連する幅広い分野に目を向け、保育者としての心構えが身につきました。特に印象深かったのは「子どもと環境」の授業です。子どもは保育室に置かれたさまざまな物から知識を吸収していくことなど、現場経験のある教員から体験談を交えて教えていただき、子どもの可能性を感じることができました。また、「子どもケアセンター」での託児ボランティアや「遊びの交流会」にも参加し、先輩たちの子どもへの話し方を見て学び、その技術の高さにも刺激を受けました。保育者の仕事について新たな魅力を発見できた1年でした。

2年次からは保育現場を意識した実践的な授業が増えました。教科書を見ながらおむつ交換の手順を習得した「乳児保育演習」や、子どもの話を受け止めて共感する姿勢を身につけた「幼児理解」など、子どもとのかかわり方を心身両面から学びました。後期からは保育所での「保育実習」がスタートし、クラスを任される「責任実習」も経験しました。この時は指導案通りに進めようとするあまり、臨機応変な対応ができず悔しい思いもしました。しかし、しっかりと準備をしたからこそ、反省点に気づけたのだと思います。この実習を通して子どもへの理解が深まったと同時に、モチベーションを高めることができました。

3年次はこれまでに学んだ知識とスキルを実習先で応用しました。特に記憶に残っているのは「幼稚園実習」での出来事です。工作が上手くできずに癇癪を起こしてしまった園児に対して「幼児理解」の授業で学んだ通りに悔しさを受け止めて共感したところ、気持ちを落ち着かせることができ、工作に再チャレンジしてくれたのです。座学の知識と現場での保育が結びついたことで、自信につながりました。また、小学校教諭免許状取得のために1年次から受講してきた教職課程の知識が、幼稚園や保育所に通う子どもたちの数年後を想像しながら保育を行う上で役立ちました。

1年次に履修した「子どもと環境」や、3年次の「幼稚園実習」の経験から、保育室の環境に興味を持つようになり、卒業論文は「ままごとコーナーにおける物的環境の構成」をテーマに選びました。また、「保育実習」では卒業後の職場をイメージしながら学んできた内容を子どもたちの前で実践。大学生活の集大成とすることができました。採用試験対策では、教員から自己紹介書の添削や面接の練習、ピアノのレッスンなどを受け、自信を持って本番に臨むことができました。卒業後は名古屋市の保育士として、大学で経験したすべてを保育現場に活かしていきます。

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。

- [取得資格・免許状]

-

- ●保育士

- ●幼稚園教諭一種

子どもとかかわる楽しさに触れました。

中学校時代に幼稚園で職場体験をした時、園児との交流がとても楽しく、やりがいのある仕事だと感じました。大学選びの際、さまざまな大学のオープンキャンパスに参加したなかで、名古屋学芸大学は先生と学生の距離が近くて雰囲気が良く、学内に「子どもケアセンター」があることにも魅力を感じ、ここで学びたいと思いました。

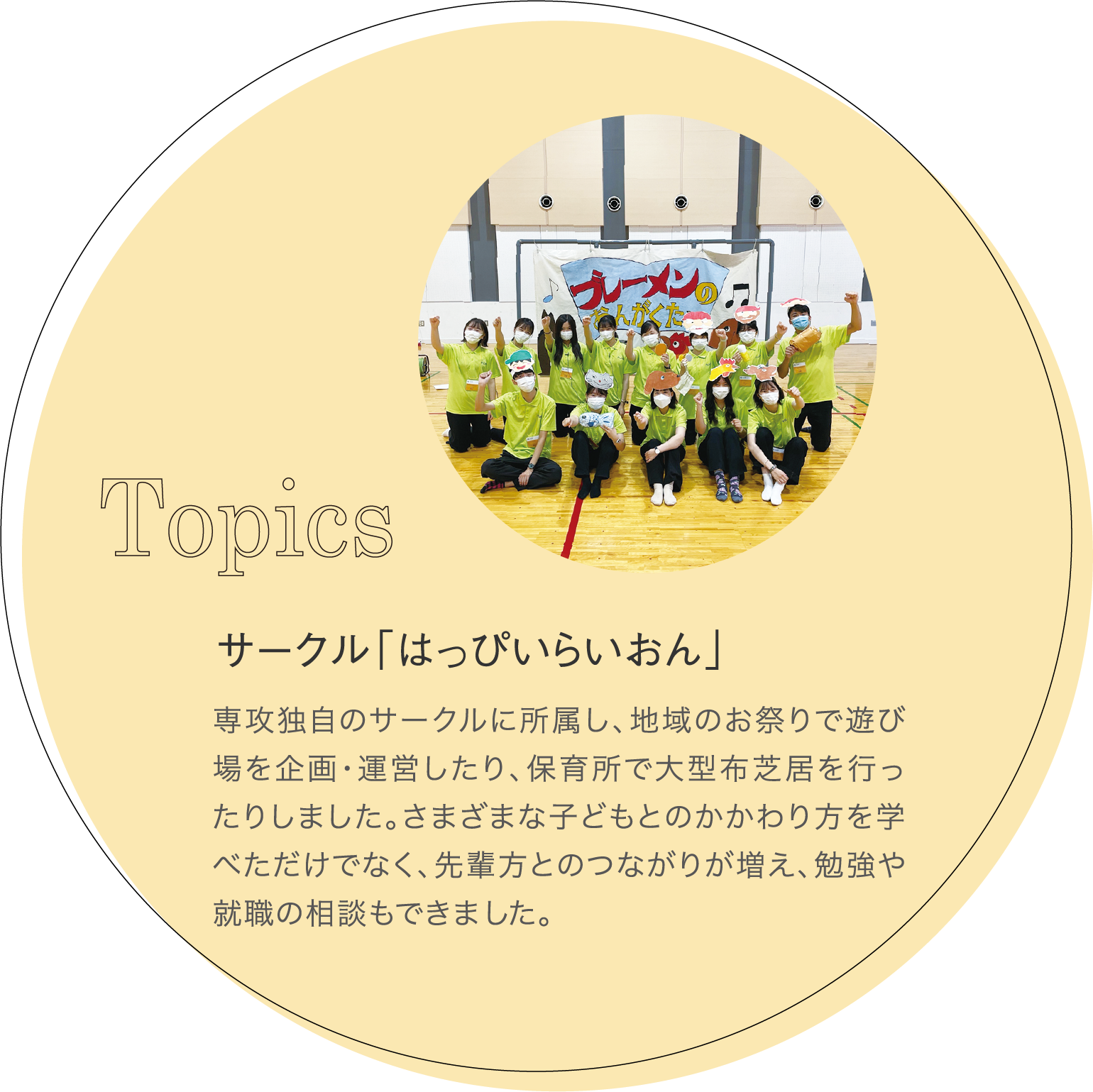

1年次は保育の意義や子どもの発達、保健、福祉など、子どもと保育に関する基礎知識を、主に講義で学びました。「子どもと環境」の授業では、実際の保育現場の映像を見た後、グループで保育環境づくりを実践。安全性に配慮した棚や遊具の配置、子どもたちが集中しやすい保育者の立ち位置など、一つひとつに意味があることを学びました。また、サークル「はっぴぃらいおん」の活動や学生主体のイベント「遊びの交流会」では、たくさんの子どもたちと交流しました。最初は緊張しましたが、先輩の動きや言葉がけを参考にすることで、年齢や性格に応じたかかわり方が少しずつわかってきました。

2年次は、手遊びやリズム遊び、読み聞かせなど、さまざまな遊びのバリエーションを学んで発表したり、指導案をつくって模擬保育を行ったりするなど、演習を中心に実践力を養いました。初めての「保育所実習」では、1歳児のクラスに入り、学内で練習していた絵本の読み聞かせや手遊びを上手く実践することができました。その一方で、1歳児は生まれ月の違いで成長の差が大きく、着替えの援助ひとつでも、どこまで手を貸すかが一人ひとり違います。授業で学んだ「個人差」とはこういうことかと納得すると同時に、それぞれができた!と思える援助を考えながら対応できたことは大きな収穫でした。

3年次になると、講義の内容が保育施設の現状や子育て家庭の状況など、子どもを取り巻く環境全体へと広がり、より広い視野で保育を捉えられるように。また模擬保育を行う授業では、対象年齢や内容が細分化され、幅広い保育技術と臨機応変な対応力が身につきました。3週間の「幼稚園実習」で担当したのは3歳児のクラス。計画から実施までを任せてもらう責任実習では、造形活動を通して子どもがはさみの使い方を学び、自分らしい表現を楽しめるよう、一つひとつの活動のねらいを意識しました。この実習では、発達に課題を持つ子どもとかかわる機会もあり、個性に合わせた対応の大切さを改めて感じました。

4年次の「保育所実習」では気持ちに余裕ができ、毎日手遊びや絵本の読み聞かせを行うなど、責任実習を増やせたほか、担任の先生と保護者の方とのかかわりから、日々の情報交換や連携の重要性も学ぶことができました。採用試験対策も本格化。仲間と過去問題に取り組んだり、先生に模擬面接をしていただいたりするだけでなく、先輩方の残してくれた自治体別の試験報告書を参考に、自主学習を進めました。無事合格できたのは、先生方や先輩、仲間の支えのおかげです。卒業後は、子ども一人ひとりを広い視野で捉え、喜びや悲しみを共有しながら一緒に成長できる保育者をめざします。

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。