前期にデッサンや文字組み、Illustrator、Photoshopといったソフトの操作法など、デザインの基礎スキルを学び、後期は平面・立体のさまざまな課題に取り組みました。なかでも印象深かったのが「風」を可視化する課題。目には見えない「風」を、イラストや文字で表現するなかで、デザインの本質が少しずつわかってきました。

Webやパッケージ、絵本などのデザイン手法を学び、技術を広げました。またブランディングの授業では、“新しい記念日”を企画する課題に取り組み、「大人図工の日」を考案。ポスターや道具箱などにデザインを展開し、ボードにまとめてプレゼンした一連の流れを通して、企画力や発信力など、デザイナーに必要な多様なスキルを学びました。

ブランディングの学びを発展させながら広告デザインやCI/VIデザインなどを学び、学外のコンペにも挑戦し、入賞しました。また近隣ショッピングモールとの産学協同プロジェクトでは、クリスマスのイルミネーションの依頼を受け、作品制作だけでなく、作品に配置する紙製の家をつくるワークショップも企画。見るだけでなく参加できる作品を完成させました。予算や日程、専門業者との折衝など、制約が多いなかで納得できる作品をつくり、来場者に楽しんでもらえたことが何より嬉しかったです。4年次の卒業制作では、私自身が興味を持つ、石の魅力を紹介する展示作品を制作。経験を活かし、来場者が石に触れて楽しめる仕掛けを施し、4年間の学びの集大成としました。

豊橋市に伝わる帆の前掛けの魅力を伝える

「HOMAE」

(授業課題/3年次)

商業施設のイルミネーション作品

「ヒカルミノル」

(産学協同プロジェクト/3年次)

石の魅力をパネル、冊子、判子、

ダイヤグラムで表現した

「石展」

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。

1年次は、デザインの基礎を学びながら、写真のコラージュやゲストルームの設計・模型制作など、平面、立体、空間の多様な課題に取り組みました。その一方で、個人的にハイブランドのファッションショーを観て、服、照明、音楽、美術などでひとつの世界観を構築する空間デザインに魅了され、専門的に学ぶことを決めました。

2年次は、図面の書き方や、建築CADの操作法を学びながら課題を制作。別荘の設計では、家族構成や生活スタイル、土地の形状が設定されるなど、ペルソナ(具体的なユーザー像)を意識した視点が求められるようになり、デザインに対する概念が、「自分がいいと思うもの」から「ユーザーの求めるもの」へと変化しました。

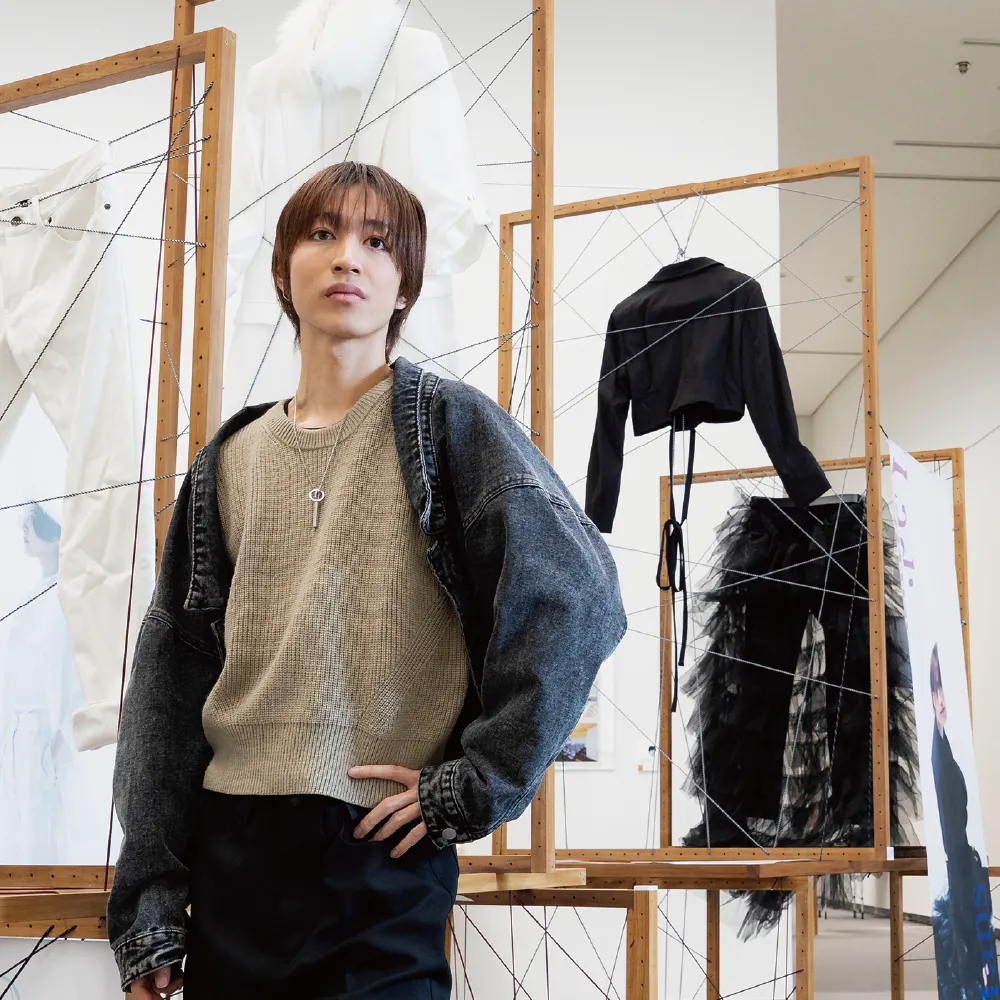

3年次は、地域の活性化を促すためのまちづくりなど、よりスケールの大きな空間デザインを学ぶことと並行して、店舗設計やインテリアデザイン、三重県熊野市の特産品である木材を使った土産物の企画制作などに取り組みました。デザイン性だけでなく、量産に対応できる製造工程やコストを考慮しつつ、自分のオリジナリティをいかに反映させることができるか。制作を重ねるなかで、その接点が徐々にわかってきました。そして4年次の卒業制作では、ファッション分野のVMD(商品やブランドの魅力を視覚的に表現する販売戦略)に着目。ジェンダーレスのアパレルブランドを企画し、什器の設計からポスターデザイン、アイテムのコーディネートまでを手掛けた展示作品で、世界観を表現しました。

大学内にあるバス停のリニューアルデザイン

(授業課題/2年次)

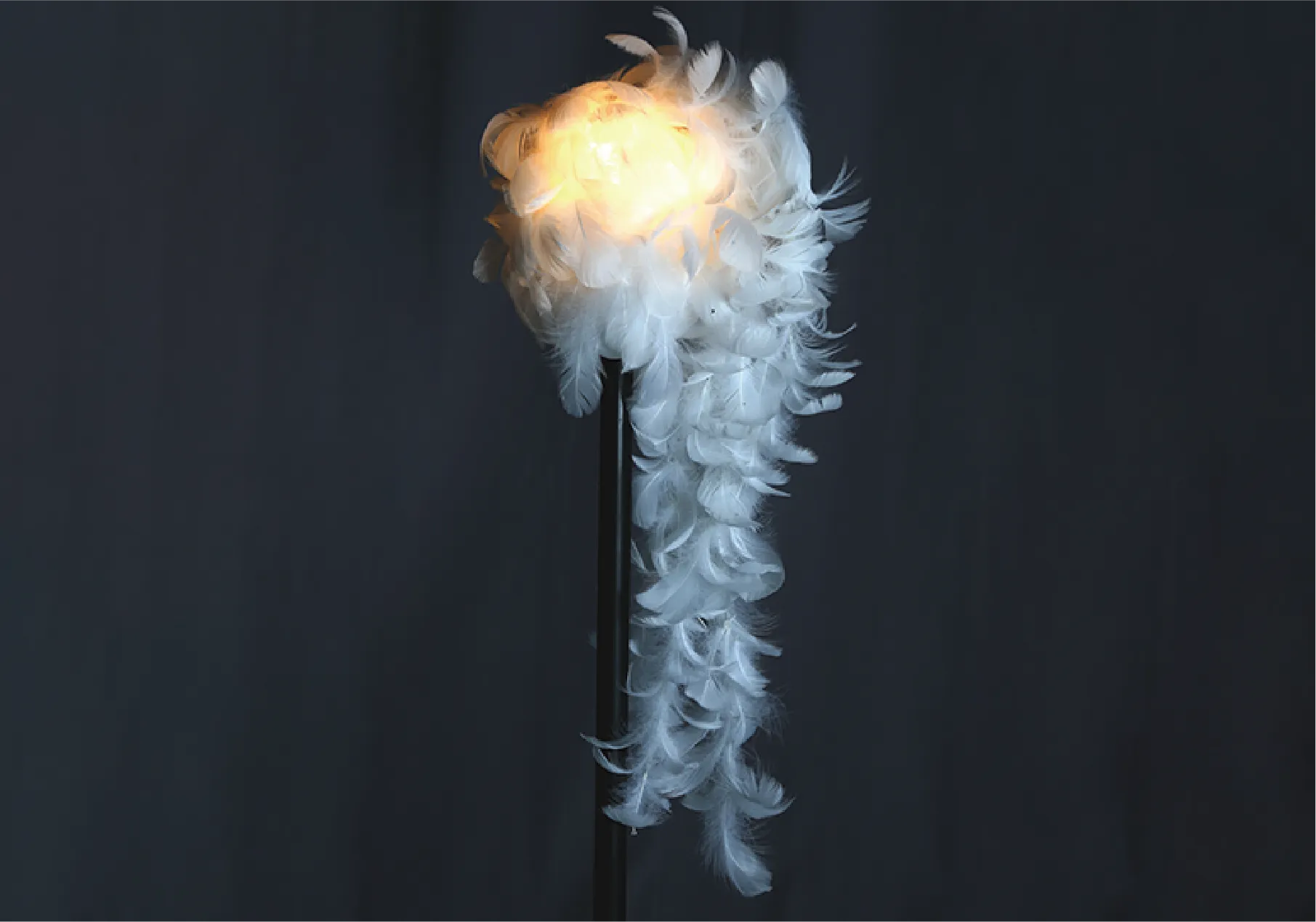

フェザーを600枚貼り合わせたルームランプ

(授業課題/3年次)

アパレルブランド「Queing」を企画し、

什器も含めて世界観を表現

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。

デッサンや文字組み、IllustratorやPhotoshopといったソフトの操作法など、デザインの基礎を学び、平面・立体の多様な作品を制作しました。印象的なのは、「風を可視化する」という課題。風を考察・分析し、色や形、擬音語などで表現していくなかで、デザインに対する概念が、“手を動かすこと”から“考えること”に変わりました。

2年次は、XDなどのソフトを使ったWeb制作、パッケージデザイン、イラスト表現、絵本の制作・編集などを学びました。デザインのスキルを広げることと並行し、ブランディングの授業で取り組んだのは、「新しい記念日」の企画。私は「ロングTシャツを楽しむ日」をテーマにイベントをデザインし、コトづくりの面白さも実感しました。

3年次以降は、コトづくりの学びを発展させ、UI/UXデザイン(UI:ユーザーとの接点/UX:ユーザーが得られる体験)に取り組みました。学外展示会では、紙媒体や木製の台座、映像を使い、伝統工芸品の魅力を伝える展示作品を制作。ショッピングモールとの協同プロジェクトでは、プロジェクトリーダーとして子どもも親も楽しめるイベントを企画・運営しました。各ブースで使うアイテムの美しさや使いやすさ、それら全体で構築する世界観や動線によって、来場者に楽しさや新しい発見を届けられるよう工夫し、これこそがデザインなのだと実感できました。卒業制作では、脱プラスチックなどの社会動向から、紙に着目。日本の豊富な紙資源や、日本の紙の可能性を感じてもらえる展示作品を制作しました。

東海地方の伝統工芸である木桶がテーマの展示作品

「木桶百継展」(3年次)

プライムツリー赤池との

協同プロジェクトによる体験イベント

「ワハハうんどうかい」(グループ制作/3年次)

日本の紙の魅力や可能性を紹介する展示作品

「+日本紙」(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。

1年次に幅広い領域を学び、最も楽しいと感じたのはプロダクトデザイン。おもちゃの課題では、からくりの技法を用いたカブトムシの玩具を制作しました。対象年齢を設定し、身長や手の大きさを調べ、発達に合わせてサイズや機能を決めていく設計のプロセスや、それを形にした時の充実感を肌で感じ、学びを深めたいと思いました。

2年次は、陶器のマグカップや、情報端末を内蔵した虫かごなどをデザイン。さまざまな素材の扱い方を学びながら、より具体的にターゲット(使う人)を設定した精度の高いモノづくりを学びました。またPhotoshopやIllustratorを使ったポートフォリオの制作など、作品をより魅力的にアピールするスキルも養いました。

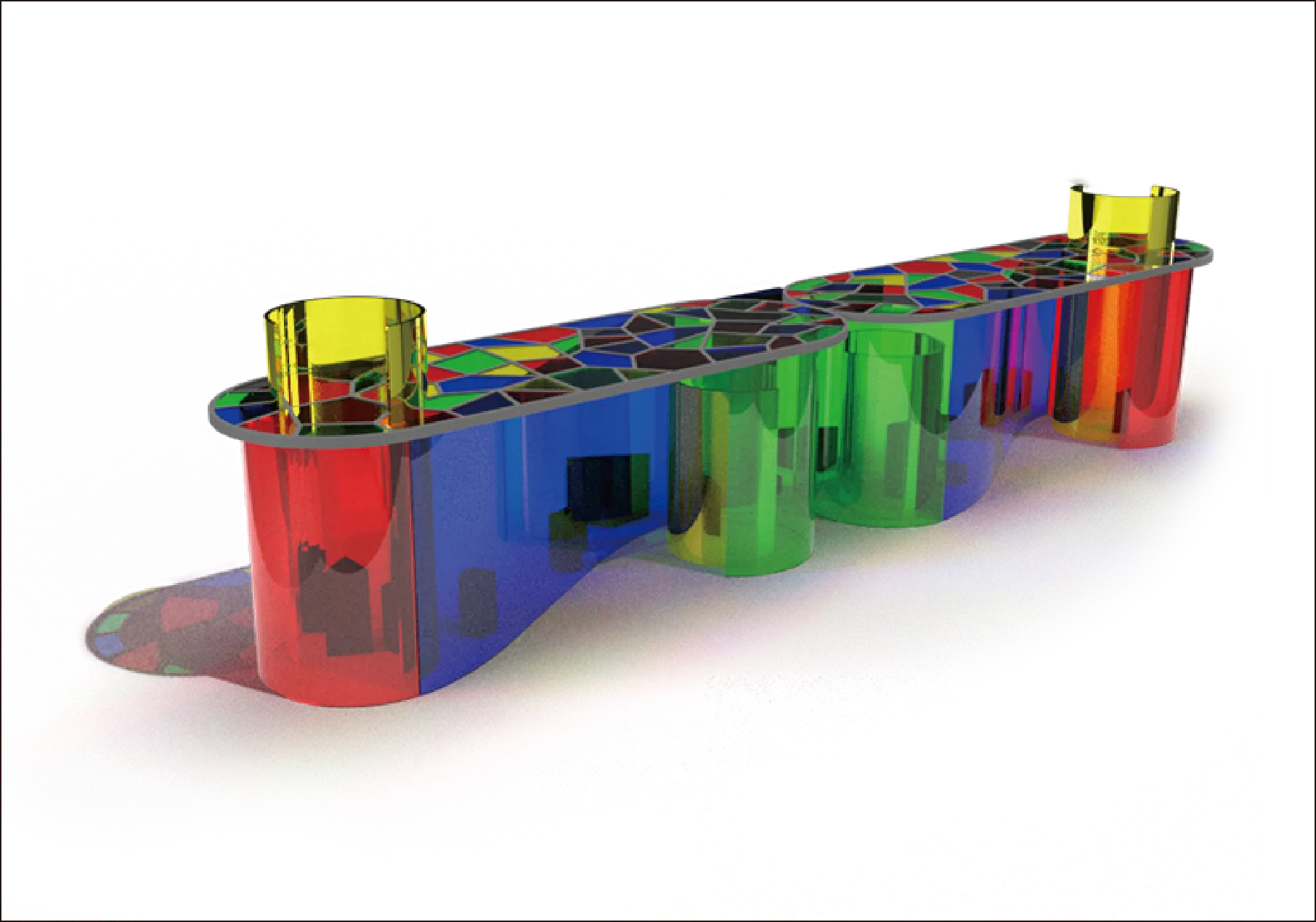

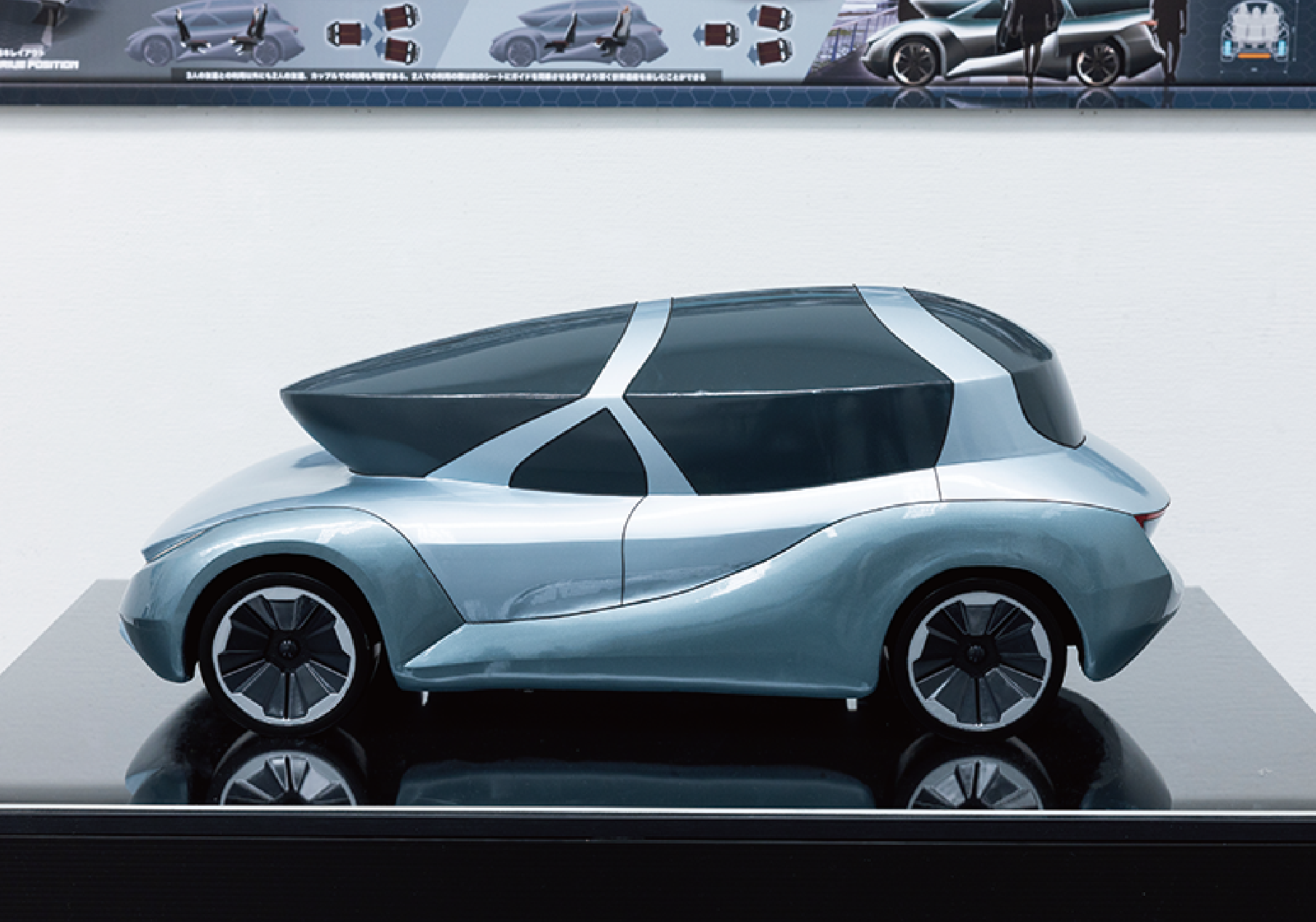

3年次の「インテリアデザイン」で、自動車の室内デザインに取り組んだ時、今までにない刺激を感じました。これまでに学んださまざまな知識を複合的に活かせる点に、プロダクトデザインとしての面白さが凝縮されていたからです。以降は、カーデザインを軸に学びを深めました。授業は、自動車メーカーのデザイナーとしての経験を持つ教員が担当。第一線で活躍するプロもアドバイザーとして参加し、具体的な意見をいただけるので、自分の独自性や課題を客観的に把握しながら実践力を磨けました。3年次の夏と4年次の春に参加した自動車メーカー2社のインターンシップでも高い評価をいただき、自信がつきました。卒業制作では、アンケート調査からニーズを見出だした3人乗りモビリティのデザインを完成させました。

課題で制作したマグカップや情報端末などの作品群

(2年次)

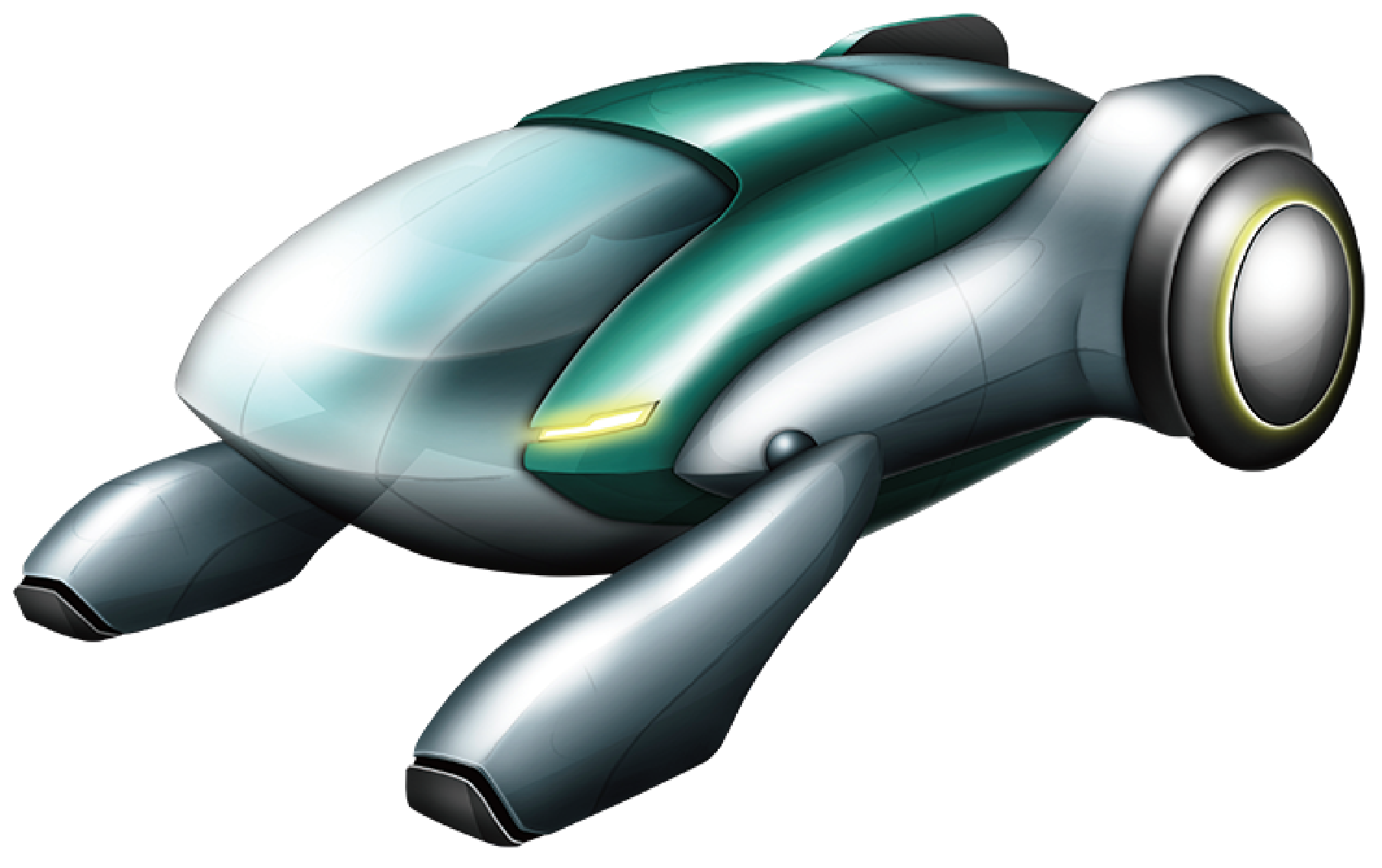

ペンギンをモチーフにした小型モビリティ

「PENG GLIDE」(3年次)

フロントシートが回転する3人乗りモビリティ

「BALAMU 3」(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。