1年次は、Premiere ProやAdobe Auditionといった編集ソフトの操作法やサウンドの効果、カメラの扱い方などを、授業と課題を通して学習。企画から撮影、編集まで、映像制作に必要な一連の技術が身につき、グループ制作ではプロデューサーや監督など、役割ごとの動きも理解できました。2年次は3DCGやモーショングラフィックスのつくり方、After Effectsを使った動画編集なども学び、実写とアニメーションを組み合わせた、自分らしい映像表現が見えてきました。

広告映像を扱うゼミナールに所属し、TV番組やCMなどの作品制作に取り組む日々。特にCMは、限られた時間でメッセージを凝縮して伝えるのが面白く、夢中になりました。作品がACジャパン広告学生賞奨励賞に選ばれたことで、CM制作の仕事をめざす気持ちも定まりました。卒業制作では、映像に興味を持ったきっかけでもあるアイドルの公演用映像に挑戦。観た人をワクワクさせる作品で、4年間を締めくくりました。

実写とアニメーションを組み合わせたMV作品

「白宙夢」

監督、編集(学内展覧会作品/3年次)

ながらスマホのリスクをポップに啓蒙する

ラブコメ風のCM作品「タイミング=」

プロデューサー、企画原案、演者(授業課題/3年次)

パフォーマンス領域の学生とコラボした

「アイドルパフォーマンスのオープニング映像」

企画、プロデューサー、監督、美術、編集

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。

1〜2年次は映画やドラマ、モーショングラフィックスなど、幅広いジャンルの作品制作に取り組みました。同時に、仲間や先輩の素晴らしい作品を前に、自分の強みを探さなくてはと刺激を受けました。そんな頃、「インタラクティブメディア基礎論」のアプリ制作の課題で触れたプログラミングと、高校時代に学んだ機械工学を融合させれば、映像とは違った手法で「動き」の表現ができ、それが自分の強みになると気づきました。

3年次からは、本格的にプログラミングを学ぶゼミナールに所属し、鑑賞者に反応するインタラクティブな作品に取り組むことに。並行して「映像芸術概論」や「インターメディア・アート論」を通して、理論と知識も深めました。そうした学びから生み出したのが、プログラミングでロボットアームを動かす作品群。一般の人には理解しづらいインスタレーションや現代アートを、わかりやすく、楽しめるものとして表現するスタイルを確立できました。

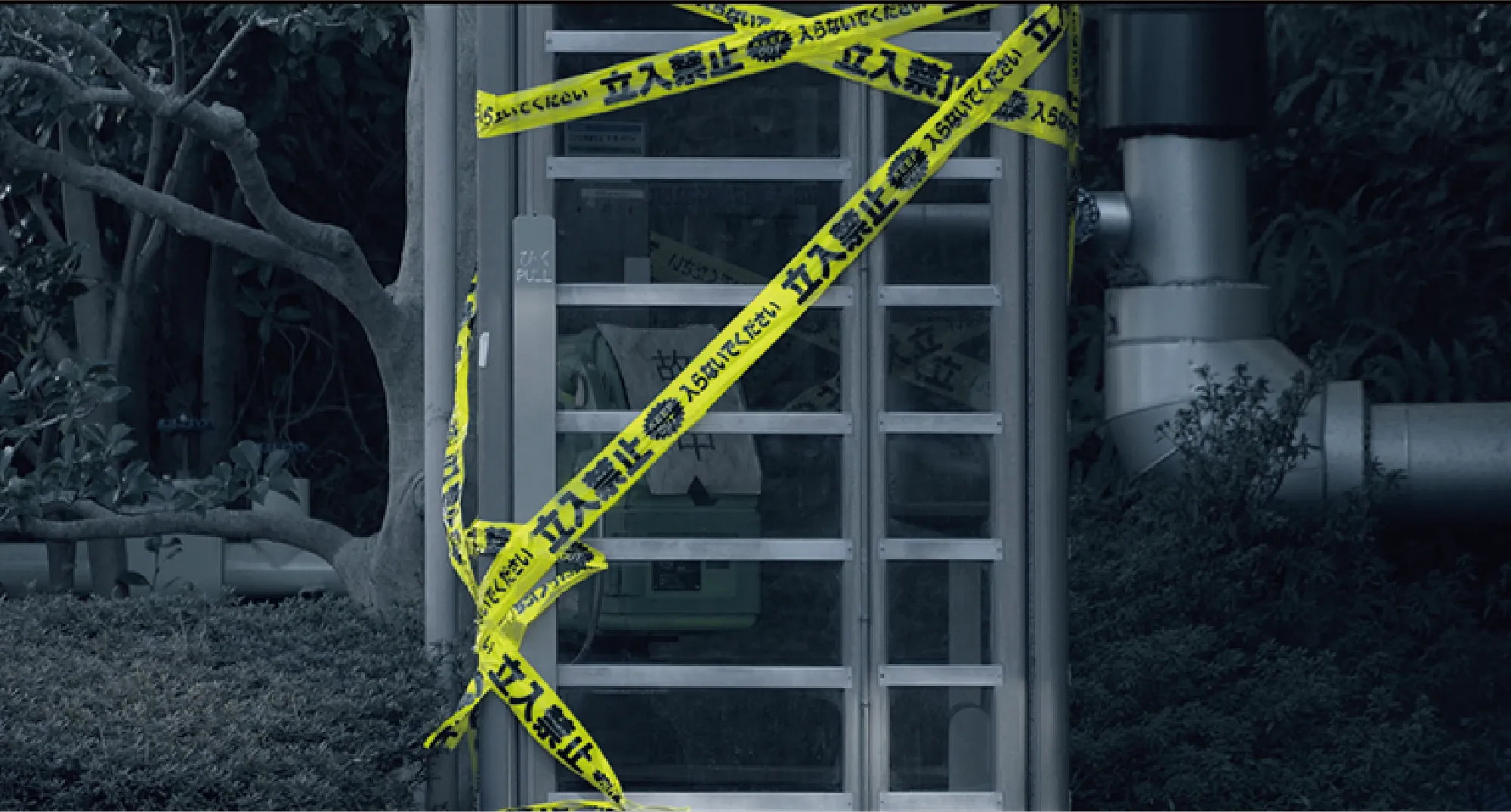

2年次の授業課題でつくったサスペンスドラマを

再構成した「Good Guy 2」

監督、演者(自主制作作品/2年次)

展示台の前に立つとロボットアームが反応して動く

「CASE_01」鑑賞者を驚かせるユーモア溢れる作品

(学内展覧会作品/3年次)

棺桶を連想させる土台に設置した

ロボットアームが、檀上の花をランダムに掴み、

移動させようとする「LOTUS」

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2024年2月末現在の情報です。

1年次は、課題を通してPremiere Proなど映像編集ソフトの操作法や、サウンドの知識などを基礎から幅広く学び、2年次から本格的な作品づくりを始めました。グループで取り組んだドラマ制作では、監督と主演を務め、作品づくりの流れやスタッフの動きを身をもって理解しました。また「CM映像論」では、幅広い時代の作品数百本を視聴し、表現を研究。CM制作にも挑戦し、数十秒でメッセージや世界観を効果的に伝える手法を学んだことで、CMや広告業界にも興味が広がりました。

TV領域の演習で番組制作を学びながら、ゼミナールでは展示会に向けた自由な作品づくりに取り組みました。TV領域でつくる論理的な映像に対し、ゼミナールでテーマに掲げたのは、言葉にできない感覚の表現。3年次の「VMIC展」では、個人の映像作品に加え、グループで映像インスタレーション作品を制作し、映像の新たな可能性を発見しました。卒業制作でも映像インスタレーションに挑戦し、五感に訴える作品を追究しました。

幼い頃過ごした祖母の家と

地元の風景を記録した作品

「あなたのおうちはどこですか」(3年次)

白い風船に映像を投影した

インスタレーション作品

「float」(VMIC展作品/4年次)

刻一刻と変化するマジックアワーの映像を用いた

インスタレーション作品「twilight」

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。

楽曲のネット投稿に興味があり、音楽とMVの制作技術を学ぼうと入学しました。1〜2年次は曲づくりや映像の制作技術、さらにさまざまな時代の録音形態や機材などの知識を習得。無音の映像をサウンドで演出する課題で、昔の機材の音色をモデリングして曲に取り入れるなど、学びを融合させながら独自性を探究しました。また制作の授業で毎回プレゼンテーションを行うことで、作品の意図やメッセージを言語化するスキルも身につきました。

3年次以降は、音響機材の扱い方にも着目しながら音づくりに励みました。楽譜を用いた作曲など、授業を通して学術的な音楽理論を学んだことや、個人で行う商業的な作曲活動の経験から、音楽とは?音とは?音を扱うメディアとは?と問いを深め、作品制作の視点も曲そのものから、人と音楽との関係性へと変化。4年間の集大成とした卒業制作では、現代の音楽の聴取法を問う場としてサウンドパフォーマンス作品を考案し、ステージで披露しました。

作曲と四重奏演奏のディレクションを担当した

「マティスの切り絵」(3年次)

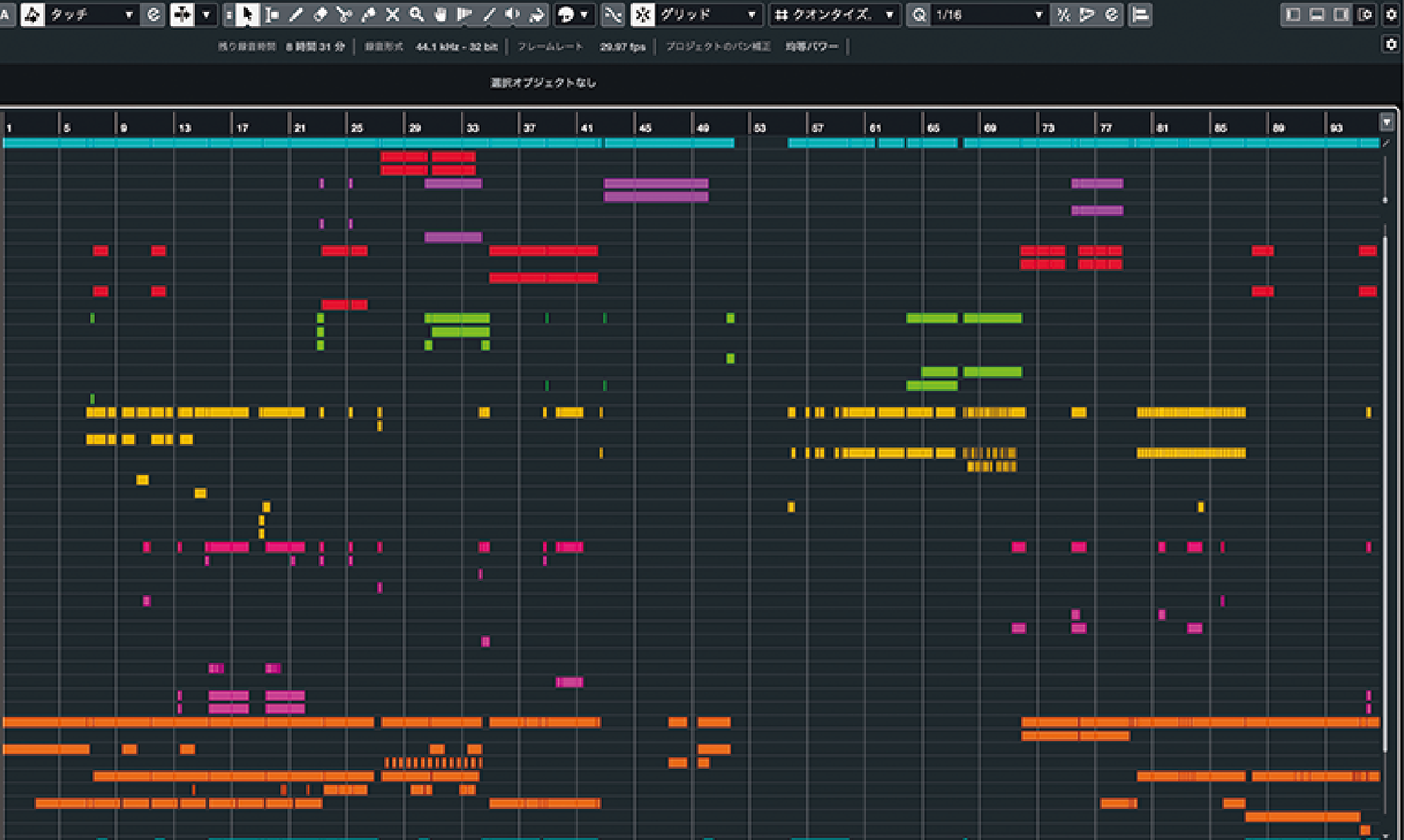

さまざまな時代のヒット曲をサンプリングし、

再構成した「OUR MUSIC」の編集画面

(ゼミ展作品/3年次)

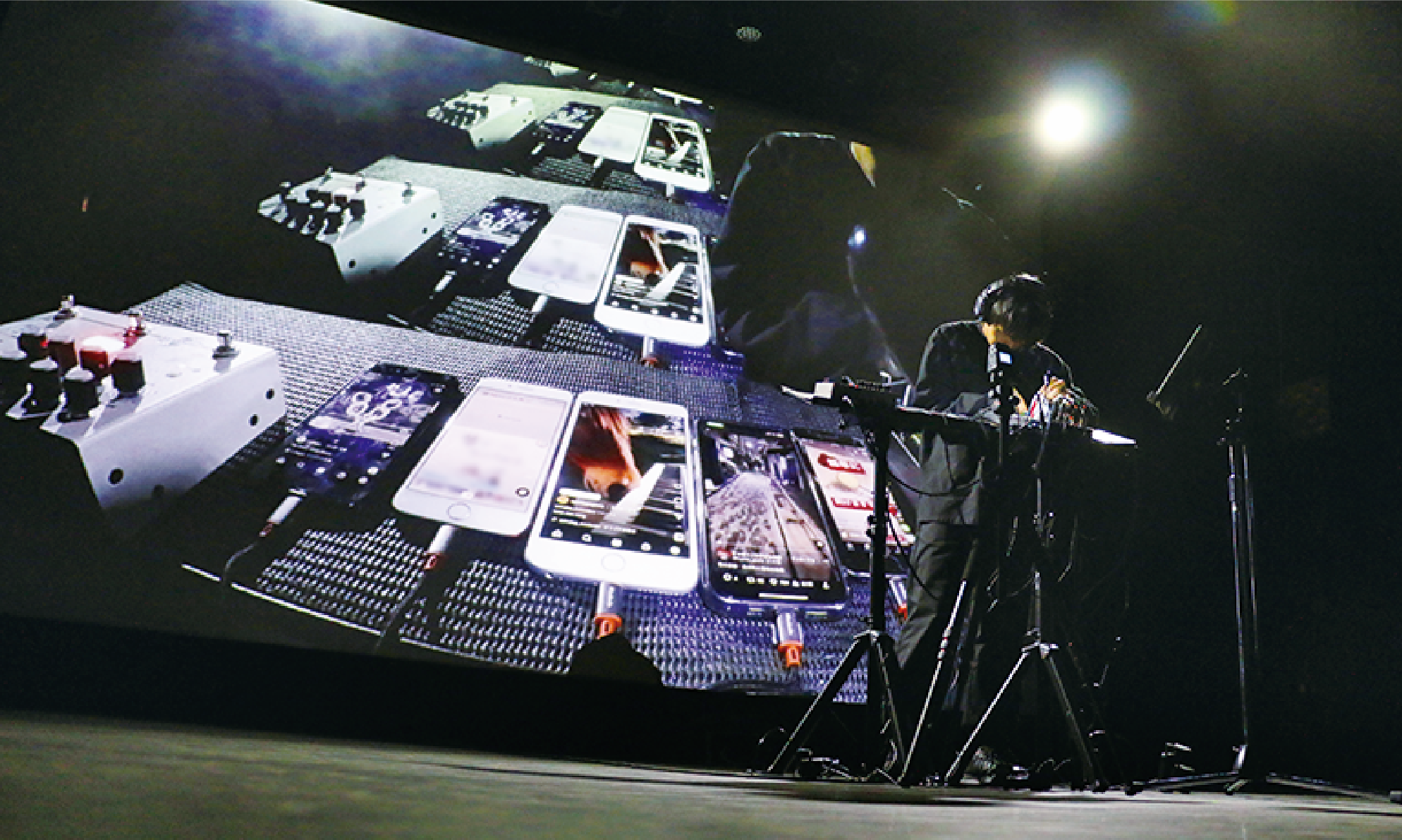

サウンドパフォーマンス作品

「連続再生メディア時代における

創作的な聴取についての探究」

(卒業制作作品/4年次)

※掲載内容は在学時に取材した2023年2月末現在の情報です。